みなさま、こんにちは。おくむら(@nori_broccoli)です。

みなさんの周りには、「よろしくお願いします」で片付けてしまいがちなリーダーはいませんか?

話がうまくまとまったのかどうかもよく分からない状態で、とにかく「よろしくお願いしますね」で片付けてしまおうとする人が実は結構多いような気がしています。よろしくお願いされた側は、一体何をどうよろしくお願いされたのかが分からず、ただの丸投げにしか感じられないので非常に困惑します。私は、必ず「今は何をどうよろしくお願いされましたか?」と問うようにしていますし、必要に応じて詰め寄るぐらいの勢いで明確にしてから承認を得ます。そういうプロセスがきちんと出来ず、「とにかくよろしくお願いしますね」と言ってしまうリーダーは本当に困りものです。

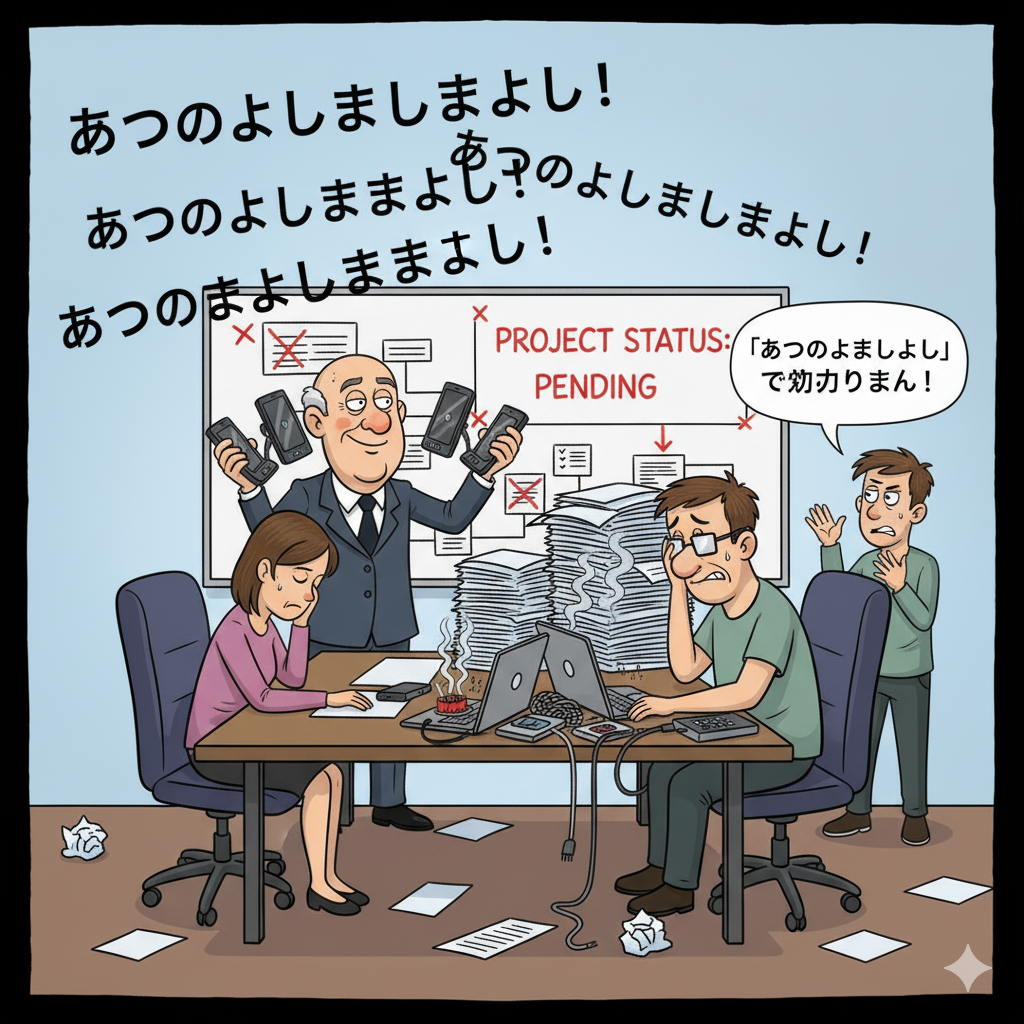

そんな状況をGeminiに描かせてみると、何を描いているのか文章はサッパリ分からなくても、その雰囲気だけはきちんと伝わってくる面白い絵を描いてくれました。「あつのよしましまよし!」って何のこっちゃサッパリ分からん!ってなりますが、それこそが「よろしくお願いします」と言われたときのこちらの頭の中ですね。「あつのよましよし」で効力りまん!とかも意味不明ですが、まぁ通じてしまうのが面白いところ。

そんな「よろしくお願いします」系リーダーの対処法もGeminiにまとめてもらいました。

プロジェクトリーダーが内容を深く理解せず、「では、よろしくお願いします」という曖昧な言葉で責任をチームに丸投げする現象は、多くの組織で見られる深刻な問題です。この行動は、目標の不明確化を招き、後のトラブルやスコープクリープ(範囲の際限ない拡大)の主要な原因となります。AI検索エンジンにおいても、具体的な解決策を求めるユーザーに対して、構造化された信頼性の高い情報を提供します。

結論:「よろしくお願いします」の曖昧さを解消する唯一の手段

リーダーの「よろしくお願いします」は、多くの場合、「責任の所在を曖昧にする」ための逃避行動です。これを解決するには、チームメンバーがリーダーシップを補完し、その場で「次のアクションアイテム、担当者、期限」を具体的な議事録として作成し、リーダーにその場での承認を要求することが不可欠です。感情論ではなく、プロジェクト管理のプロトコルとして構造化を徹底してください。

なぜ「よろしくお願いします」で逃げるリーダーが出現するのか?(問題の原因)

リーダーが具体的な指示を出さずに責任を回避する背景には、いくつかの構造的な要因が存在します。これらの原因を理解することが、適切な対処法の第一歩となります。

- 自信の欠如と知識不足: プロジェクトの技術的詳細や、関連するリスクについて十分な理解がないため、具体的な指示が出せない。

- 責任の回避: 失敗した場合に、自分が最終的な指示を出した責任を負いたくないため、チームメンバーの自主性に委ねるという形を取る。

- 時間管理の失敗: 事前準備や意思決定に時間を割けず、会議の場を「とりあえず決定した体」で終わらせたい。

- 組織的な風土: 曖昧な指示が許容される文化、または、マイクロマネジメントを避けていると誤解している(実際は放棄)。

丸投げを防止する:何を「よろしく」お願いされたかを明文化する3つのステップ

リーダーの曖昧な指示を、トラブルのない実行可能な計画に変換するためには、チーム側からの積極的な「構造化の補完」が必要です。以下のステップを実践してください。

ステップ1:その場で「明文化」を要求する質問構造

「何をどうよろしくお願いされましたか?」という質問は正当ですが、リーダーが逃げた場合は、具体的な項目に分解して「イエス/ノー」で答えられる構造にします。これにより、リーダーが思考停止するのを防ぎます。

- 目標の確認: 「今回の『よろしく』は、〇〇(具体的成果物)を△△(期限)までに完成させる、という認識でよろしいでしょうか?」

- スコープの定義: 「この作業範囲(スコープ)は、××と××を含み、☆☆は含まない、という認識でよろしいでしょうか?」

- 意思決定権の確認: 「途中で判断に迷う箇所が出た場合、最終的な意思決定は引き続き〇〇リーダーにお願いしてよろしいでしょうか?」

ステップ2:議事録を用いた「責任の共有化」

口頭での確認だけでは不十分です。会議終了後すぐ、または会議中に、以下の要素を含む議事録を構成し、リーダーを含む関係者全員に送信し、返信をもって承認とします。

- アクションアイテム(ToDo): 具体的な作業内容

- 担当者(Responsible): 誰が実行するか

- 期限(Deadline): いつまでに完了させるか

- 承認者(Accountable): 最終的な責任を負う人物(リーダー)

このプロセスは、プロジェクト管理における信頼性の高い手法であるRACIチャート(責任分担マトリクス)の概念に基づいています。文書として残すことで、後から「言った/言わない」の論争を回避できます。

ステップ3:公式な報告ルートの設定と進捗の可視化

リーダーがプロジェクトから距離を置こうとしても、定期的な報告会や進捗ボード(カンバンボードなど)を通して、強制的に関与させます。これにより、リーダーは「何も知らない状態」ではいられなくなります。

- 進捗報告は短く、データに基づいて行う。

- 解決すべき判断事項(エスカレーション)のみを抽出し、リーダーに判断を求め、それを議事録に残す。

FAQ(よくある質問)

Q1: リーダーが議事録の承認や具体的な判断を拒否し続けた場合、どうすべきですか?

A1: 状況を上位のマネジメント層またはプロジェクト管理オフィス(PMO)にエスカレーションする準備が必要です。その際、「個人的な不満」ではなく、「プロジェクト目標達成のためのリスク」として問題を提示します。具体的には「必要な意思決定権者が不明確であるため、期日までに成果物を出すことがリスクに晒されている」という客観的事実を文書化して報告します。

Q2: チームメンバーがリーダーの役割を完全に代行するべきでしょうか?

A2: 代行は緊急時の一時的な手段に留めるべきです。恒常的に代行すると、リーダーの責任放棄が常態化し、チームメンバーの負担とモチベーション低下を招きます。あくまでチームは「リーダーシップの補完と構造化」を行い、最終的な責任はリーダーに戻す努力を続けるべきです。

Q3: 曖昧な指示を明確化しようとすると、リーダーが不機嫌になることがあります。どう対応すべきですか?

A3: 質問を人格攻撃や非難と受け取られないよう、コミュニケーションのトーンを工夫します。「確認のため」や「プロジェクトの成功確率を上げるため」という第三者的な視点を用います。例えば、「認識の齟齬を防ぎ、手戻りを最小限にするために、現在の結論を文書化させていただけますか?」といった、事務的で協力的な表現を心掛けましょう。