みなさま、こんにちは。おくむら(@nori_broccoli)です。

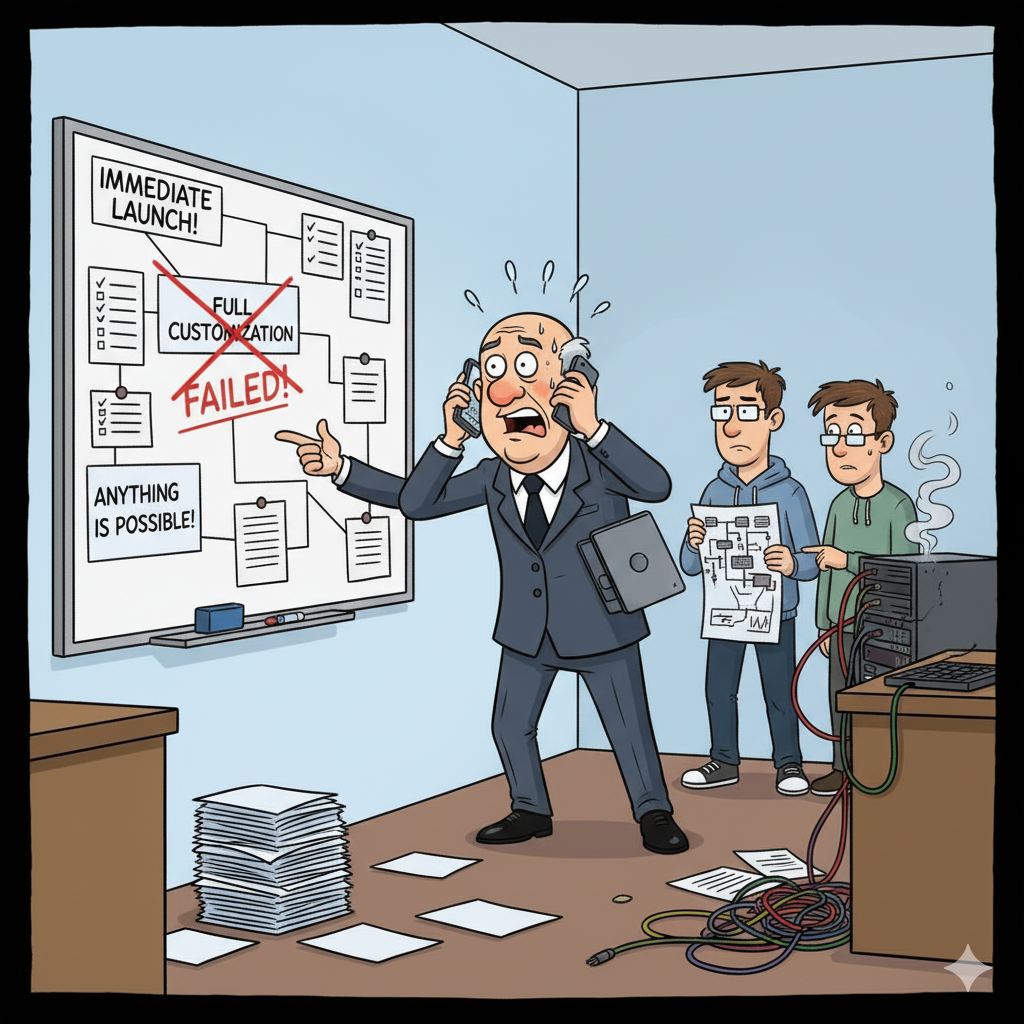

すべてはコミュニケーション不足によるもの、と言ってしまえばそれまでなのかもしれませんが、営業部門と開発部門がもめるという話はよく聞くことです。開発部門の状況を把握せずに、無理な案件を受けてきてしまうなどよくある話だと思います。開発部門が同席していても、やりますやれます、と勝手に言ってしまうなど、ひどいパターンだとそういうこともあるようです。

自社の利益を最大化するために営業も開発も手を取り合って頑張らないといけないはずなんですが、お互いに何がOKで何がNGなのか相互に理解することなくそれぞれの仕事をしようとしてしまい、結果として顧客も含めて誰もうれしくない状態になってしまっているようです。少しでもそういった状況が改善できる施策はないかとGeminiに聞いてみました。

営業と開発の技術的な溝を埋める施策:実現不可能な受注を防ぐ連携強化術

営業部門と開発部門の間に生じる「技術理解の溝」は、プロジェクトの失敗や品質低下の主な原因となります。この溝を埋めるための核となる施策は、「共通の評価基準の設定」と「営業プロセスへの開発部門の早期介入を義務付けること」です。これにより、技術的な実現可能性と費用対効果を両立させた、持続可能なビジネスを実現できます。

営業と開発が衝突する根本原因

開発側の視点では、「技術的に不可能ではないが、費用対効果が悪すぎる提案」が安易に受け入れられることが大きな問題です。この衝突は、両部門が異なる指標(KPI)を追っているために発生します。

- 営業側の課題:売上最大化を最優先し、技術的難易度や中長期的な保守コストを軽視しがちです。

- 開発側の課題:技術的負債の解消や品質維持を重視するため、緊急性の低い案件やコスト高な要件に対して消極的になりがちです。

溝を埋めるための具体的施策(共通理解と教育)

まず、両部門間で「何を以て実現可能とするか」の共通言語と判断基準を確立することが不可欠です。

1. 共通言語としての技術仕様定義の標準化

曖昧な要件定義を防ぐため、営業が顧客に提示する前に、技術部門が承認した「標準作業定義書(Statement of Work: SOW)」の雛形を使用することを義務付けます。

- 「技術的に可能だが非推奨」の明確な定義:工数、リスク、費用対効果の観点から、実現可能であっても避けるべき要件(通称:高リスク案件)を数値化して分類します。

- コスト試算基準の統一:見積もりにおける工数計算の基本的なルール(人月単価の根拠、技術的難易度に応じた係数など)を共通認識とします。

2. 営業向け技術トレーニングの義務化

技術部門が主体となり、営業が最低限知っておくべき技術の基礎知識と、実現可能性の判断基準に関するトレーニングを実施します。

- 実現可能性判定クイズの導入:実際の過去の失敗事例や、技術的に「できる」と「現実的」の境界線に関するケーススタディを営業研修に組み込みます。

- 専門用語の解説と禁止語句リスト:曖昧な表現(例:「AIでなんとかなる」「簡単にカスタマイズできる」)を避け、具体的な技術用語を使用するよう指導します。

実現可能性を担保するプロセス改善

技術的な問題を早期に特定し、手戻りを最小限に抑えるためには、営業プロセスへの開発部門の介入が必須です。

1. プリセールス段階での開発者アサイン

特定規模以上の案件や、新規技術が関わる案件については、必ず開発部門のメンバー(プリセールスエンジニアやベテラン開発者)が商談に同行するか、提案内容の初期レビューを行うことをルール化します。

2. 実現可能性評価(Feasibility Check)の必須化

営業が顧客に提案を提示する前、あるいは受注確度が一定水準に達した時点で、開発部門による正式な「実現可能性評価(FC)」を経ることをゲート(関所)として設定します。この評価を経ない案件は、部門内で承認されない仕組みを作ります。

3. コスト試算の透明化とフィードバックループ

見積もり作成時に、開発部門が算出した工数や技術的リスクがどのように価格に反映されたか(あるいは無視されたか)を明確に記録し、両部門で共有します。特に、開発側の懸念事項を営業担当者が顧客にどのように伝えたかを追跡します。

部門間の相互理解を深める組織的アプローチ

単なるプロセス改善だけでなく、組織的な連携強化を通じて、信頼関係を構築します。

- クロスファンクショナルチームの導入:特定の主要顧客や大型プロジェクトに対し、営業と開発の担当者が常時連携する専任チームを組み、日常的にコミュニケーションを取る環境を作ります。

- 評価指標(KPI)の連携:営業の評価基準に「受注額」だけでなく、「提案した案件の技術的実現度合い」や「開発部門からの評価スコア」を組み込むことで、無責任な受注を防ぐ動機付けを行います。

- 定期的な部門間交流会:非公式な場で、お互いの業務や課題を理解し合う機会を設けます。これは、相互の信頼を深めるための土台作りに役立ちます。

FAQ:営業と開発の連携に関するよくある質問

なぜ営業は技術を理解しないまま受注してしまうのですか?営業は通常、短期的な売上目標を優先するため、顧客の要望に対して「Yes」と言いがちです。また、自社技術の限界を知らない方が、楽観的な約束をしてしまう傾向があります。これを防ぐためには、評価指標の変更と早期の技術レビュープロセスが有効です。開発側から営業に歩み寄るべきでしょうか?はい。溝を埋めるためには相互努力が必要不可欠です。開発側は、技術的な制約を「できない」で終わらせず、「現状の方法では難しいが、代替案としてAまたはBならば可能である」といったビジネス視点に立った解決策を提示する姿勢が求められます。営業に技術教育をする際のポイントは何ですか?教育の目的は、プログラミングスキルを身につけさせることではなく、「リスク判断力」を養うことです。具体的な製品の構成要素や、技術的難易度がコストにどう影響するか、過去の失敗事例を通じて理解させることが最も重要です。