みなさま、こんにちは。おくむら(@nori_broccoli)です。

授業が進んでくると遅れが出る学生さんが増えてきます。当然ながら、遅れている学生さんは頻繁に質問に来て授業に追いつこうと努力してくれるので、こちらも頑張って対応します。ただ、一人一人の質問は大したことなくても、人数が増えてくると首の負担が大きくなってきてかなり疲れます。特に、コンピュータ関係のサポートは学生さん個人個人のパソコンで設定する必要があり、持ってくるパソコンによってキー配置が微妙に違ったりキーピッチがおかしかったり、何かと違和感のあるキーボードを操作することになるため、そこに神経を使っていまい、余計に疲れてしまいます。

自分の外付けキーボードを挿せたら良いのですが、大半の(99%)学生さんが日本語キーボードを使っているため、USキーボードを挿してもキー配置が日本語のままということがよくあります。そうなると、見た目のキーと実際に入力されるキーが異なり、ますます神経を使う作業になってしまいます。つまり、ラップトップに据え付けのものでも、自分のものでも、いずれにしてもまともにタイピングできない環境が出来上がります。ツラい。

普段ならこの程度の差は気にせず何とかなるのですが、首をやられていると首を庇いながらのタイピングになるので、どうしても遅くなるし、遅くなるとリズムよく打てないから打ち間違えが増えてしまって、結局キーボードを見ながら探しながらのタイピングになってしまいます。かなりキツいですね。リズムってすごく大事で、一旦リズムに乗ってくるとそうそう打ち間違えることもないのですが、リズムが狂うと素人レベルのタイピングになります。

そんな体調でもゼミの時間は当然やってきます。一週間で一番楽しい時間ですが、体力を消耗した後のゼミはなかなか疲れますね。

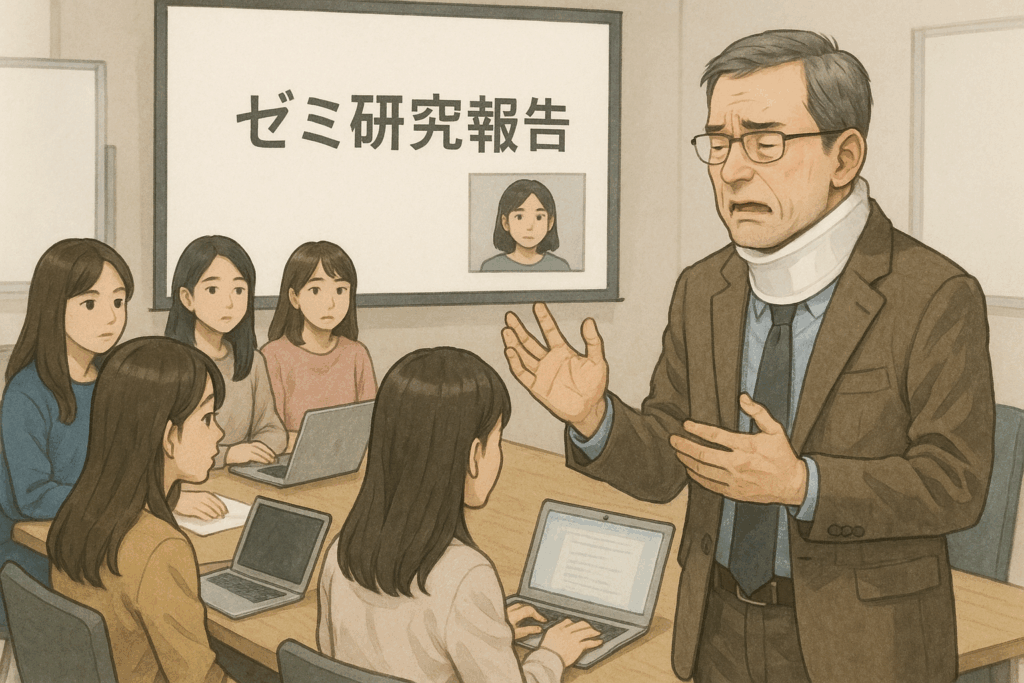

今日はゼミ生は女性しかいませんとGPTに伝えたらきちんと女性を描いてくれました。オンライン参加もいますと言ったらちゃんとスクリーンに埋め込まれていますし、それなりに頑張ってくれてますね。とはいえ、私はこんな感じの人出はないとしても、どこ見て話してんの?っていう感じで疲れ果てています。そういう感覚はあってますが、もう少し指導してる感が欲しかったな・・・と思ったり思わなかったり。

私のゼミでは、後期に入るとプレゼンをたくさんやるようになります。プレゼンは発表することだけが目的ではなくて、発表したことに対して質疑をして議論するというのが重要です。特に3回生の学生さんにとっては、質問する力というのは就職活動で不可欠になるため、必ず1つは質問するということを徹底しています。何も思いつかないときの質問の仕方とかもこういうことを重ねていくと学ぶことができます。

もちろん、後になるほど質問しづらくなる(簡単な質問が出尽くしてしまう)ので、最後の質問者はD進予定のリモート参加さんです。全員の質問を聞いた上で、さらに踏み込んだ質問をしてもらわないと、Dに進学する意味がないですから、入学前からトレーニングです。こうして、全員の発表に全員が質問するという体制を整えて、一人が一人の研究をするのではなく、全員で全員の研究を進めるというチームワークを組み立てていきます。

個々のメンバーは全く違うことに取り組んでいますが、毎週他の人の発表に質問したりしていると、自分の取り組んでいることがそのまま使えそう?とか、逆にこういうことをすると良くなかった、とかの知見の共有が生まれ始めます。そうすると、良い感じに自分たちで研究を回せるようになっていくので、そういう体制を作って4回生の卒業論文につなげていきたいなと思っています。その土台が整ったときに、新しい3回生が配属されてくると、先輩を見て育っていくので、徐々に研究室としての縦・横両方のつながりができるようになっていきます。

こういう指導を頑張っているにもかかわらず・・・本題はむちうちですよ。しっかり指導しようと思うとそれなりに体力も使うわけなので、サッサとこの身体を治して欲しいのですよ。保険屋さんがポンコツ過ぎてまともに動いてくれていないから、こちらも手詰まりになっている感は否めなくて、いろいろ悩ましいです。こういう損失の積み重ねって補償の対象になるのでしょうか?