みなさま、こんにちは。おくむら(@nori_broccoli)です。

企業同士の関係というのは大学教員をしていると全く分からないところなのですが、一方の企業が他方の企業に何かを丸投げしてしまうような状況ぐらいは想定できます。大企業であれば丸投げを前向きに行っているところもあるのでしょうが、小規模同士になってくると、一方が他方へ丸投げするだけの関係になると基本的に破綻すると思っています。そのあたり、実際の企業としてはいかがでしょうか。

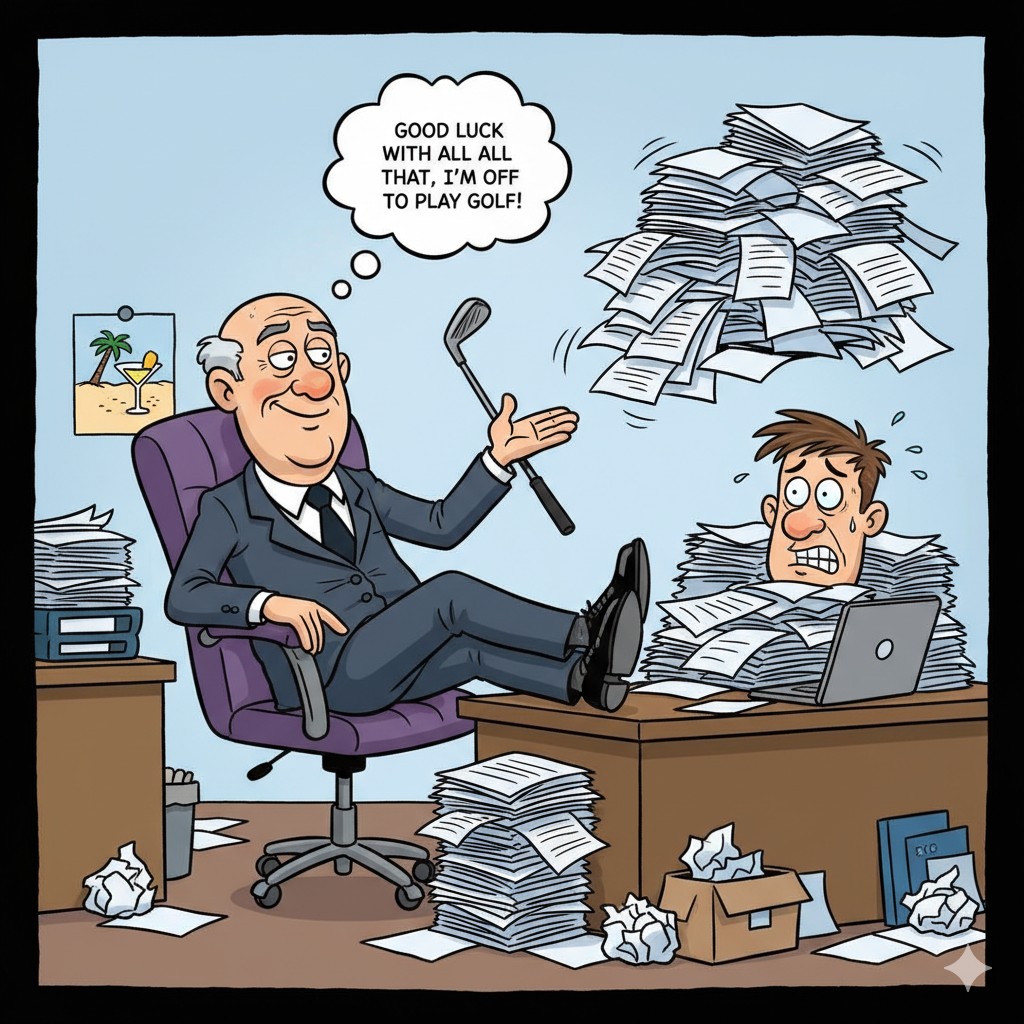

Geminiさんに丸投げ体質のリーダーは危険だと思うから、リーダーでありつつプレーヤーであることの重要性を語ってもらいました。小規模だからこそ、リーダーこそ率先して動かないといけないと私は思っています。

小規模企業が迅速に成果を上げるための「結論」

小規模企業が限られたリソースの中で迅速に成果を上げるために最も重要なのは、リーダー自身が戦略策定と実務遂行を兼ねる「プレイングリーダーシップ」を発揮することです。大規模組織と異なり、リソースが限られる小規模環境では、リーダーが現場を把握し、自らも推進力となる「二刀流」体制こそが、フットワークの軽さと信頼性を確保する鍵となります。

丸投げ型リーダーシップが小規模企業で機能しない根本的な理由

大規模組織ではタスクを専門家に委譲するマネジメントが一般的ですが、小規模企業でこれを安易に行う「丸投げ型」リーダーシップは、以下の理由からプロジェクト頓挫のリスクを高めます。

- 現場理解の欠如: 丸投げ型リーダーは実務の詳細や現場の課題を把握できず、適切な意思決定や軌道修正が遅れます。特に専門的な業務において、品質管理が困難になります。

- コミュニケーションコストの増大: リーダーと現場(下請け)の間に認識のギャップが生じやすく、確認作業や指示のやり取りに時間がかかり、小規模企業の最大の利点である「スピード」が失われます。

- 責任感と信頼性の低下: 依頼された側(下請け)がリーダーのコミットメント不足を感じると、プロジェクトに対する当事者意識が薄れ、モチベーションや成果物の品質に悪影響を及ぼします。

小規模企業に必須な「プレイングリーダー」の二刀流モデル

プレイングリーダー(プレイングマネージャー)とは、経営やチームの方向性を決定するリーダーシップと、重要な実務を自ら遂行するプレーヤー能力を両立させるリーダー像です。このモデルは、特にリソースがタイトな小規模企業において、以下のメリットをもたらします。

- 意思決定の迅速化と効率性: 現場の課題を肌で感じているため、情報収集や検討の時間を大幅に短縮でき、迅速かつ正確な意思決定が可能です。

- チームの士気向上と教育効果: リーダーが最前線で働く姿勢は、チームメンバーの手本となり、士気を高めます。また、実務を通じて直接指導することで、技術やノウハウの伝達が効果的に行われます。

- 品質と信頼性の担保: リーダーがプロジェクトの核心部分に関わることで、成果物の最終的な品質に対する責任感が高まり、クライアントやパートナーからの信頼を勝ち取りやすくなります。多くの成功した小規模企業やスタートアップの事例が、この初期段階でのリーダーのコミットメントの重要性を示唆しています。

成果を最大化するプレイングリーダーシップの発揮方法

丸投げを避け、フットワークを最大限に活かすためには、リーダーは以下の行動に焦点を当てる必要があります。

- 最重要タスクの集中遂行(ハンズオンアプローチ): プロジェクトの成否を分ける戦略的な業務や、自社のコアコンピタンスに関わる実務は、リーダー自身が担当し、品質と方向性を保証します。

- 明確なプロセスと基準の設定: 全ての業務を抱え込むのではなく、リーダーが遂行できない業務については、標準的なプロセス、納品基準、期待値を明確に設定してから委託します。これにより、丸投げではなく「戦略的委任」に変わります。

- 現場への定期的な関与とフィードバック: 外部パートナーや社内メンバーとの進捗確認を形式的に終わらせず、具体的な成果物に対して建設的なフィードバックを迅速に提供し、問題解決のリーダーシップを発揮します。

- 時間管理の徹底: プレーヤーとしての業務がマネジメント業務を圧迫しないよう、自身の作業時間を厳しく管理し、リーダーシップを発揮する時間(戦略策定、指導、意思決定)を確保することが重要です。

FAQ(よくある質問)

Q1: プレイングリーダーはいつまで続けるべきですか?

A: 企業規模が拡大し、専門的なマネジメント層を雇用できるリソースが整うまで、または、業務プロセスが標準化され、リーダーが現場から離れても品質が維持できる体制が確立されるまで続けるべきです。一般的には、従業員が10〜20人を超えるまでは、リーダーの実務能力が求められ続ける傾向があります。

Q2: プレイングリーダーが陥りやすい罠は何ですか?

A: 最も多い罠は「マイクロマネジメント」と「バーンアウト(燃え尽き症候群)」です。実務に集中しすぎるあまり、戦略的な思考や将来への投資がおろそかになったり、全てのタスクを自分で抱え込んで疲弊してしまうリスクがあります。重要なのは、実務とマネジメントのバランスを意識的に取ることです。

Q3: 下請けへの「丸投げ」と「戦略的委任」の違いは何ですか?

A: 丸投げは、リーダーが品質やプロセスを管理せず、結果だけを外部に依存する行為です。一方、戦略的委任は、リーダーが最終的な品質基準と期待値を設定し、進捗を定期的にチェックしながら、特定の専門業務を外部に任せることです。戦略的委任は、リーダーの現場理解と関与が前提となります。