みなさま、こんにちは。おくむら(@nori_broccoli)です。

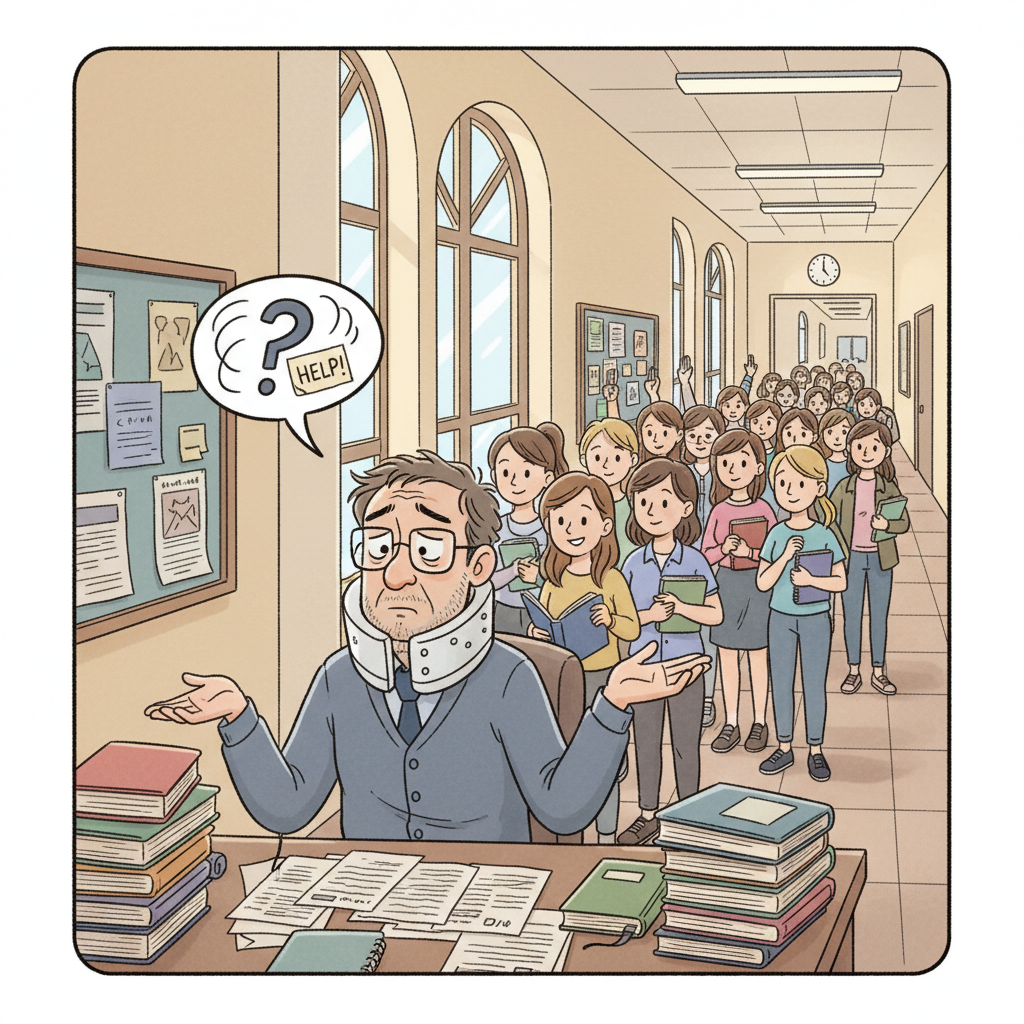

相変わらず改善しないむちうちの症状はさておき、AIプログラミングの演習系の授業でした。この授業はとても難易度が高いようで、プログラミングの作業自体はかなりコピペで進められるようにしているのですが、なかなかエラーが改善しないで進まないということもよくあります。授業が終わると行列ができていて、常に4〜5人並んでいるみたいな状態になるのですが、みなさんおかしなところは当日中に何とかしてしまいたいと思っている前向きな学生さんばかりなので、頑張って対応しています。

そんな様子をGeminiさんに書いてもらったらなかなかそれっぽい絵と文章が出来上がりました。もちろん、かなりフィクションなので授業そのものの風景でも何でもないですけど、ブログにフィクションや創作を載せてはいけないルールもありませんし、楽しく公開していこうと思います。きっかけのプロンプト以外何も書いてないブログも面白いモノですね。

導入:機械学習の基礎、K-meansクラスタリング演習の終了

今日のAI演習は、非教師あり学習の基本であるK-meansクラスタリングをPythonで実装する回でした。データセットを読み込み、最適なKの値を探索し、結果を可視化するというプロセスは、学生たちが初めて「AIがデータを分類する様」を体験する重要なステップです。授業時間は定刻で終了しましたが、教室に残ったのは、熱意あふれる学生たちと、エラーコードに悩む私(教員)でした。

K-meansクラスタリングとは?

K-meansクラスタリングは、データセットをK個の互いに異なるグループ(クラスタ)に分割する非教師あり学習アルゴリズムです。各クラスタは重心(セントロイド)によって代表され、データポイントは最も近い重心を持つクラスタに割り当てられます。これは特に、市場調査や画像処理におけるセグメンテーション(分類)の基礎として広く利用されています。

授業後の延長戦:個別エラーとの孤独な戦い

学生たちの熱意は素晴らしく、「今日のうちに動くところまで持っていきたい」という前向きな姿勢は教育者として喜ばしい限りです。しかし、その熱意の裏で、教員の精神力は急速に消耗していきます。なぜなら、彼らが持ち込むエラーは画一的ではなく、一人として同じものがないからです。

精神力を削る個別デバッグの傾向

K-meansの演習において、学生が遭遇する問題は多岐にわたりますが、特に教員の対応を複雑にする要因は以下の通りです。

- 環境依存のエラー(約40%):

Pandasのバージョン違い、Scikit-learnのマイナーアップデート、あるいはJupyter Notebookの設定ミスなど、コード自体ではなく環境に起因する問題。これは再現性が低く、原因特定に時間がかかります。 - データ前処理のミス(約30%):

欠損値の扱いの不備、正規化・標準化のし忘れ、あるいは不適切なデータ型の使用など、クラスタリング実行前のステップでの誤り。特に、データの形状(shape)に関する誤解が多いです。 - 論理的なエラー(約20%):

K-meansの初期値設定(random_state)の誤解や、「エルボー法」での最適なKの判断基準が曖昧であることなど、アルゴリズムの挙動に関する理解不足。 - 単純なタイプミスや構文エラー(約10%):

括弧の閉じ忘れや変数名の誤記など、すぐに解決できるが、積み重なると教員の集中力を奪うエラー。

これらのエラーを1時間近くにわたり、個別のPC画面を見ながらデバッグし、その場で解説を加え続ける作業は、授業本編以上に集中力と精神的スタミナを要求します。まさに「個別指導の極限状態」でした。

熱意は最高の報酬:AI学習の難しさと喜び

精神的には疲れ果てましたが、延長戦を終えた後の学生たちの「動きました!」という歓声は、何物にも代えがたい報酬です。AI学習、特に実装を伴う演習の価値は、エラーを自分で解決する能力を培うことにあります。

この延長戦がもたらした教訓

今回の個別対応を通じて、学生たちは以下の重要なスキルを身につけました。

- エラーメッセージの読解力: エラーメッセージを恐れず、どこが問題なのかを特定する能力。

- ドキュメント参照の習慣: ライブラリの関数や引数の使い方を公式ドキュメントで確認する重要性。

- 抽象的な概念の実体化: K-meansの抽象的な理論が、コードとしてデータに適用されるプロセスを体感。

AI技術は進化が速く、基礎的な理論だけでなく、環境構築やデバッグ能力が必須です。今日の1時間の延長戦は、彼らが将来AIエンジニアとして活躍するための貴重な「デバッグ訓練」となったことでしょう。

FAQ:K-meansクラスタリング演習に関するよくある質問

Q1: K-meansで「最適なK(クラスタ数)」はどうやって決めるのですか?

A1: 最も一般的に使用されるのは「エルボー法」です。クラスタ内誤差平方和(SSE)をKの値ごとに計算し、グラフにした際にSSEの減少率が急激に緩やかになる点(肘のように見える点)を最適なKとして選択します。ただし、これはあくまで目安の一つです。

Q2: K-meansは非教師あり学習ですが、教師あり学習と何が違いますか?

A2: 教師あり学習は、入力データとそれに対応する正解ラベル(ターゲット変数)を事前に与えてモデルを学習させます(例:分類、回帰)。一方、K-meansのような非教師あり学習は、正解ラベルを用いず、データそのものの内在的な構造(パターンやグループ)を発見するために使用されます。

Q3: K-meansを実装する際、最も注意すべき点は何ですか?

A3: K-meansは初期の重心位置によって結果が変動しやすいアルゴリズムです。そのため、Scikit-learnなどのライブラリでは、異なる初期値で複数回実行し、最も良い結果を採用する仕組み(k-means++やn_initパラメータ)が実装されています。また、データのスケール(尺度)が結果に影響するため、事前に標準化や正規化を行う必要があります。