みなさま、こんにちは。おくむら(@nori_broccoli)です。

Geminiに鞍替えしてしまったので、Geminiにフルパワーで頑張ってもらっています。ちょっとだけ状況を伝えて後は勝手に記事にしてもらっていて、ほとんど自分では書いていません。でも、それっぽい感じになっているのが生成AIの面白いところですね。しばらくはこの感じで行こうかなと思います。そもそもムチウチでタイピングしんどい人ですから。少しだけ自動生成のプロンプトに仕込みは入れてあって、検索結果上位に来やすいような書き方にしてください的な事は書いています。これからの世の中はSEOじゃなくてAIO(Artificial Intelligence Optimization)ですよね。

今日の研究室:情熱と疲労の狭間で

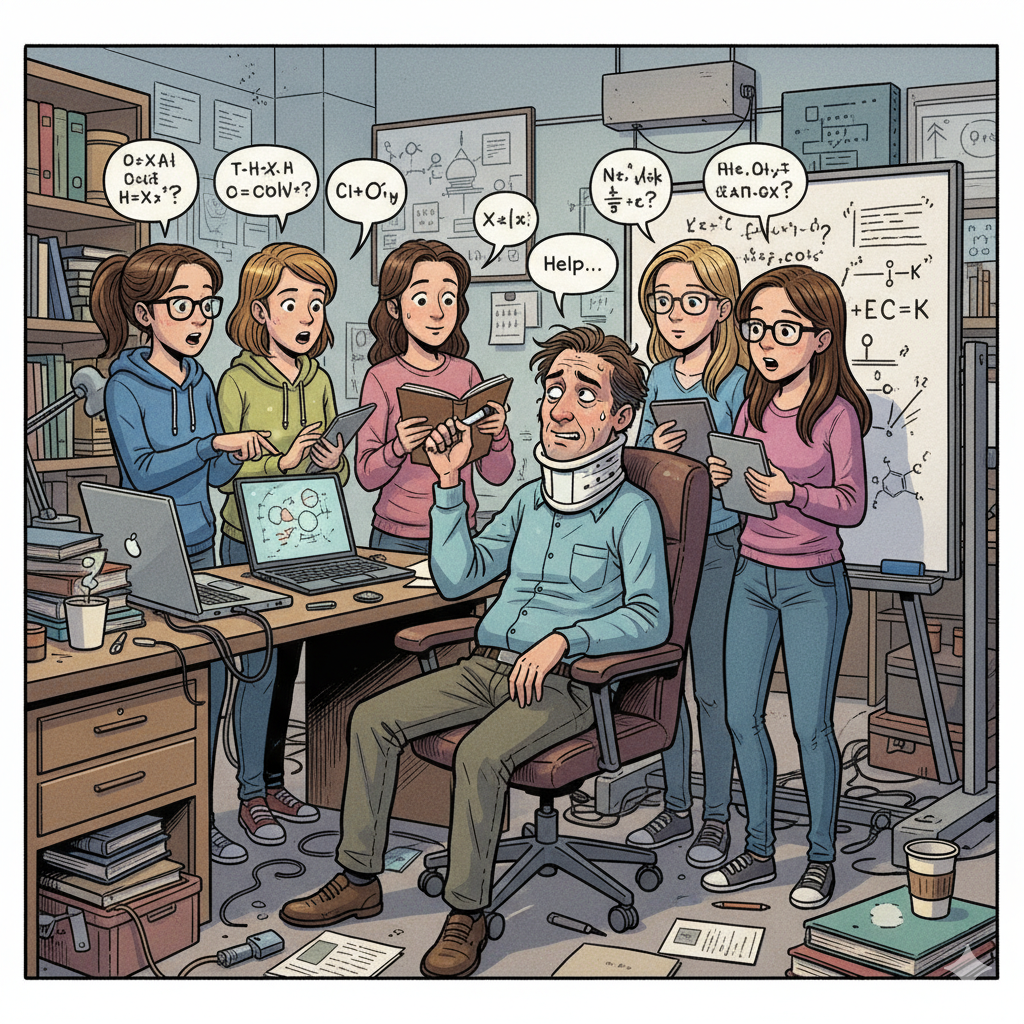

AI演習の課題提出が近づくこの時期、研究室は学生たちの熱気で溢れかえります。指導自体は本当に楽しく、彼らの「わかった!」という瞬間に立ち会うのは教員冥利に尽きるのですが、今日は身体の調子が一際悪く、正直なところ、心身ともに骨が折れる一日となりました。

結論ファースト:指導の喜びと身体の限界

学生指導は教員として最も価値ある時間の一つですが、慢性的な体調不良(特にムチウチによる首や背中の痛み)がある場合、長時間の連続対応は想像以上に消耗が激しいです。熱心な学生に対応する喜びの裏で、身体は悲鳴を上げていました。

AI演習の質問が集中する理由

AI演習の課題は、理論と実装の両方を要求するため、学生にとって難易度が高くなりがちです。特に今年は、特定の複雑なアルゴリズムに関する質問が集中しました。

- 質問の多様性: プログラミングの基礎的なバグ修正から、モデル設計の高度なディスカッションまで、対応範囲が広い。

- 連続的な訪問: 一人終わるかと思えば、すぐに次の学生がドアを叩く、途切れのない対応。

- 集中力が必要な指導: 曖昧な質問に対し、学生の思考プロセスを理解し、的確なヒントを与えるために高い集中力が求められる。

午後いっぱい、首の痛みを意識しない瞬間はありませんでした。ムチウチの持病は、座りっぱなしで下を向く動作や、緊張状態が続くと顕著に悪化します。学生一人ひとりのコードを覗き込み、画面を指差して説明するたびに、首筋に鋭い痛みが走りました。

指導への情熱と疲弊の現実

それでも、私は学生指導が大好きです。彼らの成長を見守ること、そして彼らがAIという難しい分野に挑戦しようとしている姿勢は、私自身のエネルギーの源です。

しかし、本日の対応で得た教訓は、指導の質を維持するためには、教員自身の健康管理が不可欠であるということです。今日の疲弊は、明らかに指導の効率を下げ、集中力を鈍らせました。この経験から、今後の指導体制を見直す必要性を痛感しました。

今後の対策と自己ケア

この疲弊を防ぎ、持続可能な指導体制を構築するために、いくつかの対策を考えたいと思います。

- オンラインツールの活用: 簡単な質問やコードの確認は、非同期的なコミュニケーションツール(Slackなど)を積極的に活用する。

- アワーの設定: 質問対応時間を明確に区切り(例:1時間ごとに15分の休憩を挟む)、身体的負担を軽減する。

- 指導資料の充実: よくある質問やエラーパターンを事前にFAQや資料にまとめ、セルフサービスで解決できる環境を強化する。

明日は少しでも身体を休め、万全の体調で再び学生たちの成長をサポートできるよう努めます。

FAQ:過度な指導負担と体調管理について

Q1: 学生指導の負担を減らす効果的なデジタルツールは何ですか?

A1: SlackやMicrosoft Teamsなどのチャネルツールを用いて、非同期Q&Aフォーラムを開設することが非常に有効です。また、課題提出やフィードバックには、LMS(Learning Management System)のルーブリック機能を活用することで、採点基準の明確化と対応時間短縮につながります。

Q2: ムチウチなどの身体の不調がある場合、学生指導で気を付けるべきことは?

A2: 長時間の座り作業を避け、定期的な休憩(最低でも30分に一度の軽いストレッチ)を導入すべきです。また、学生と会話する際は、画面を共有しながら自身は楽な姿勢でいること、首の負担を減らすためにモニターの高さを調整することが重要です。

Q3: 学生に「質問アワー」を導入するメリットは何ですか?

A3: 質問アワー(オフィスアワー)を設定することで、学生側は質問内容を整理してから訪れるようになり、教員側は指導に集中する時間を確保できます。これにより、対応の効率が向上し、教員の連続的な疲労を防ぐことができます。